【排水処理用語】硫黄酸化脱窒菌

目次

硫黄酸化脱窒菌とは

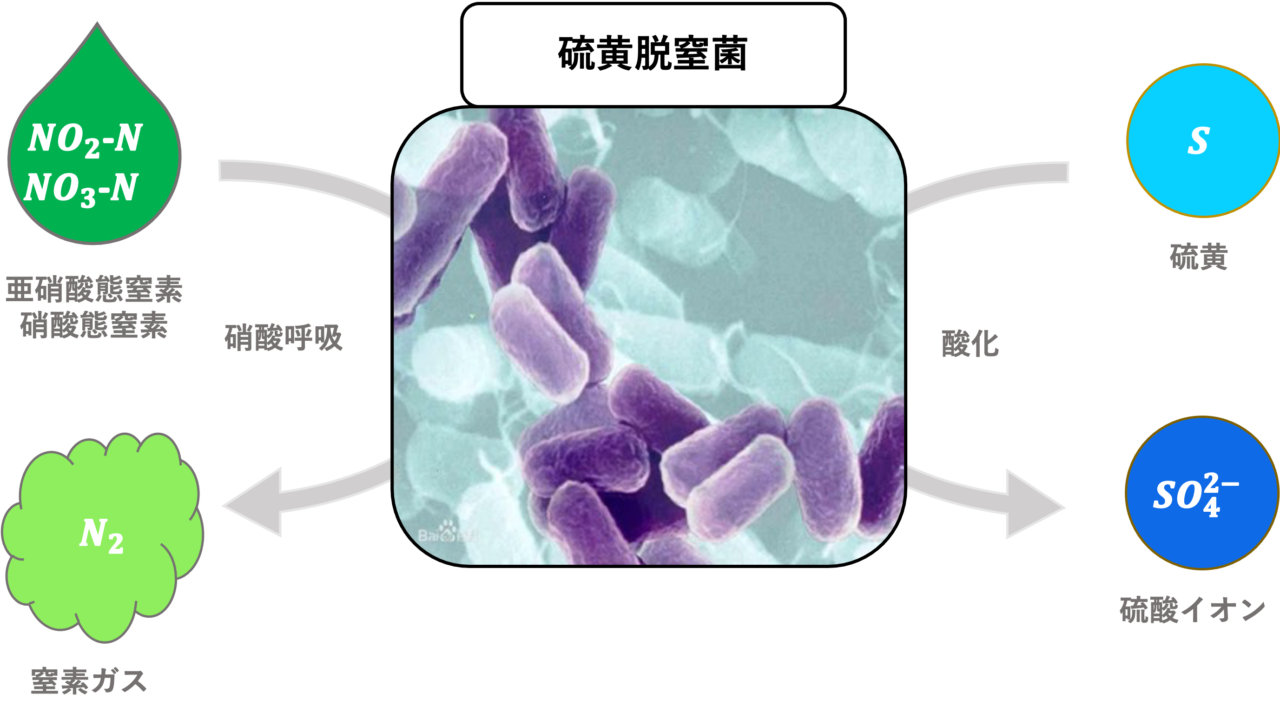

チオ硫酸塩、硫化物、元素硫黄といった硫黄化合物を酸化してエネルギーを得る微生物の総称。後述の「脱窒」能力を併せ持つため、排水中の窒素除去に利用される。

脱窒(だっちつ)とは

酸素が不足した状態(嫌気状態)で、微生物が酸素の代わりに硝酸塩(NO₃⁻)や亜硝酸塩(NO₂⁻)を呼吸(硝酸呼吸)に利用し、最終的に無害な窒素ガス(N₂)に還元する働きのこと。硫黄酸化脱窒菌は、このプロセスに必要なエネルギーを硫黄の酸化によって得る。

エネルギー獲得と脱窒のプロセス

S⁰

硫黄

NO₃⁻

硝酸塩

SO₄²⁻

硫酸イオン

N₂

窒素ガス

独立栄養性細菌(どくりつえいようせいさいきん)とは

増殖に必要な炭素源として、有機物(BOD成分など)ではなく、二酸化炭素(CO₂)などの無機炭素を利用できる細菌。硫黄酸化脱窒菌はこのタイプであるため、一般的な脱窒処理で必要となるメタノール等の有機物を添加する必要がない。これにより、コスト削減と管理の簡素化が可能となる。

まとめ:弊社の硫黄酸化脱窒技術

これまでの用語で解説した原理を応用したものが、弊社の排水処理ソリューションです。以下の特長により、効率的で経済的な窒素除去を実現します。

固体硫黄の直接利用

安価で取り扱いやすい固体の硫黄(S⁰)を担体に加工して、エネルギー源として利用します。

独自の複合菌株

特性の異なる複数の菌を組み合わせることで、様々な排水に対し安定した処理能力を発揮します。